あつい、あつい、夏休みも残りわずかとなりました。「夏休み宿題応援」と題して(とは言っても大人も参加できます)ミニサイズの埴輪づくりに16名が体験されました。

繊維入りの焼かない粘土を使います。粘土を板状に延ばして芯に巻き、中空の埴輪を作ります。

粘土の両脇に木の板を置いてローラーで延ばせば、厚みが均一な粘土板ができます。これを型に合わせて切り取ります。この工程を、馬ひき埴輪は1回、盾持ち人埴輪は盾を含めて2回、鶏埴輪は尾羽根を含めて3回、しだみこちゃんは髪とスカートを含めて4回行います。

これでおおまかな形が出来上がりましたので、あとは自由に創作してもらいます。

夏の埴輪づくりは乾燥との闘いです。手のひらが粘土の水分を吸い取ってしまい、細かいパーツはすぐに硬くなってしまいます。

アンケートには、

「くっつけるのにすぐかわいて、かたぬきは力をつかうから」むずかしかった(小2)と書いてくれました。繊維が入っているせいで、切りにくのが難点です。

「粘土になれていなくて、形をとるのがむずかしくかった」(大人)

「くっつけるときに、つまようじできれいにできた」(小4)

「顔、体、たてをかんたんに作ったから」とても満足(小2)。

大人よりも簡単に感じた子どもがいたようです。

「ねんどのつかいかたがわかったから」とても満足(小3)。

「かおのばらんすがちょっとうまくいかなかったけど、つるつるにできたし、おもしろかった」(小4)。

少し乾いてきた頃にストローで撫でると、粘土に入っている砂が中に入り込んで、表面がつるつるになります。古代の人たちも、土偶や土器を作るときは磨いて表面をつるつるにしています。

馬ひき埴輪を作った女の子は「せっけいずをいえでかいたから」とてもうまくつくれた(小2)と書いてくれました。。設計図を見たかったですね。

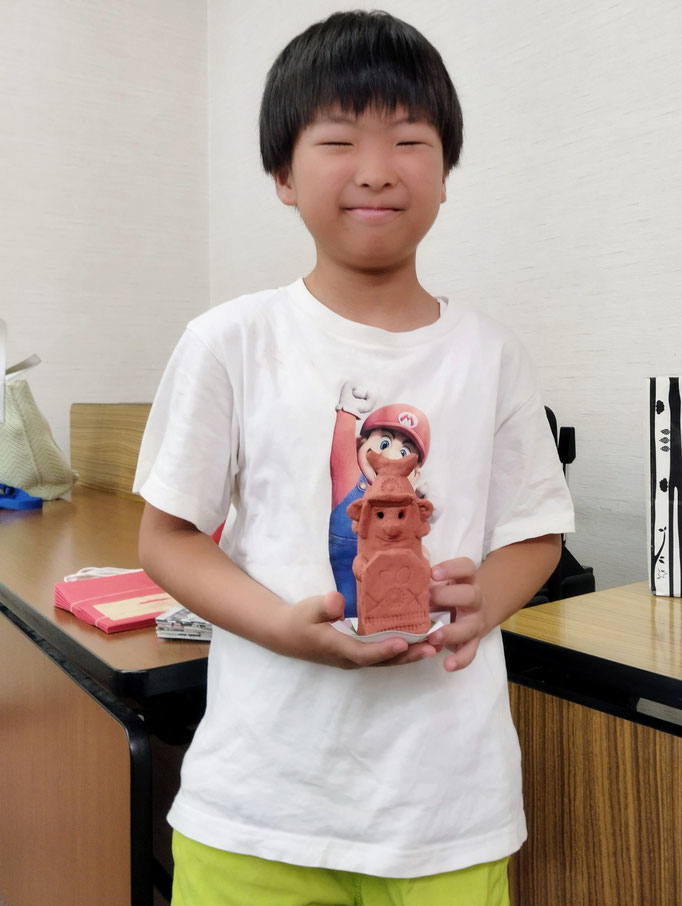

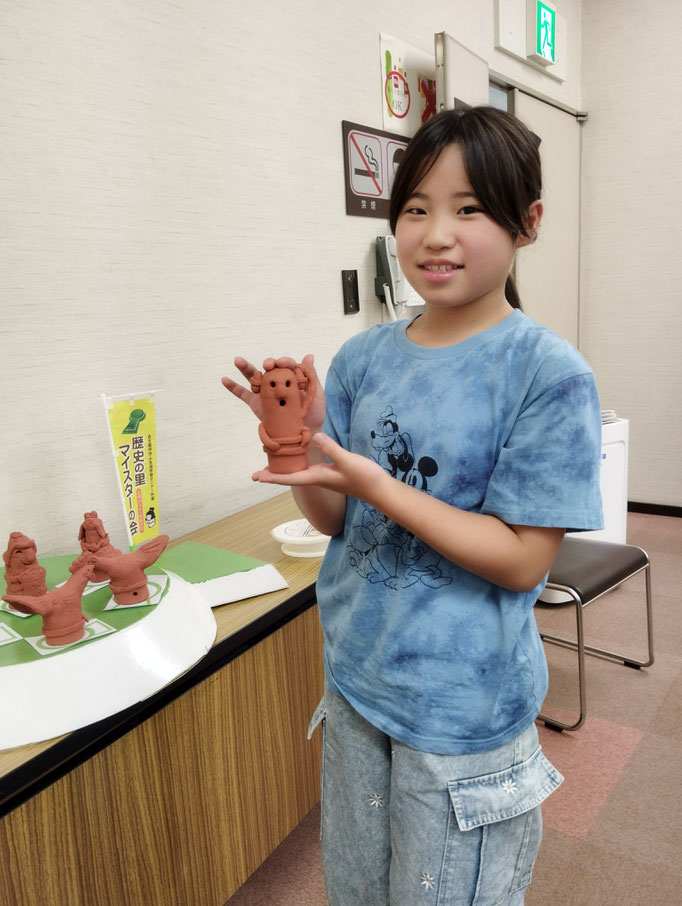

笑う盾持ち人埴輪やヒヨコを背にのせた鶏埴輪など、アレンジを楽しんでくれたようです。

最後に、快く撮影に応じてくださいました皆さま、素敵な笑顔をありがとうございます。